(华娱网视香港消息)位于西九文化区、亚洲全球性当代视觉文化博物馆M+隆重呈献“香港赛马会呈献系列:毕加索——与亚洲对话”特别展览。该展览于3月15日正式对公众开放,展期将持续至7月13日。

展览展出六十多件西班牙艺术家巴勃罗.毕加索(1881–1973)的杰作,来自毕加索作品收藏规模最大的巴黎国立毕加索艺术馆,同场亦展示约130件出自三十位亚洲及海外亚洲艺术家之手的M+藏品,以及其他博物馆、基金会及私人收藏借出的精选藏品,共同呈献一场跨越文化和世代的丰盛对话。

巴勃罗.毕加索为《格尔尼卡》而作的马头草图 1937 年

展览由M+与巴黎国立毕加索艺术馆共同主办,是该收藏首次与亚洲博物馆藏品同场展示,对M+来说是一个重要的里程碑。展览亦是十多年来首个在香港举办的大型毕加索展览,以前所未有、独一无二的视角探索毕加索无远弗届的影响力,以及在这个时代成为艺术家的意义。

“香港赛马会呈献系列:毕加索——与亚洲对话”由M+与法国五月艺术节联合呈献,亦是2025年法国五月艺术节之开幕节目。展览获香港赛马会慈善信托基金冠名赞助,主要赞助包括汇丰、国泰、中渝置地及安达人寿,并由1O1O及香港丽思卡尔顿酒店支持,亦获香港特别行政区政府文化体育及旅游局辖下文化艺术盛事基金资助。

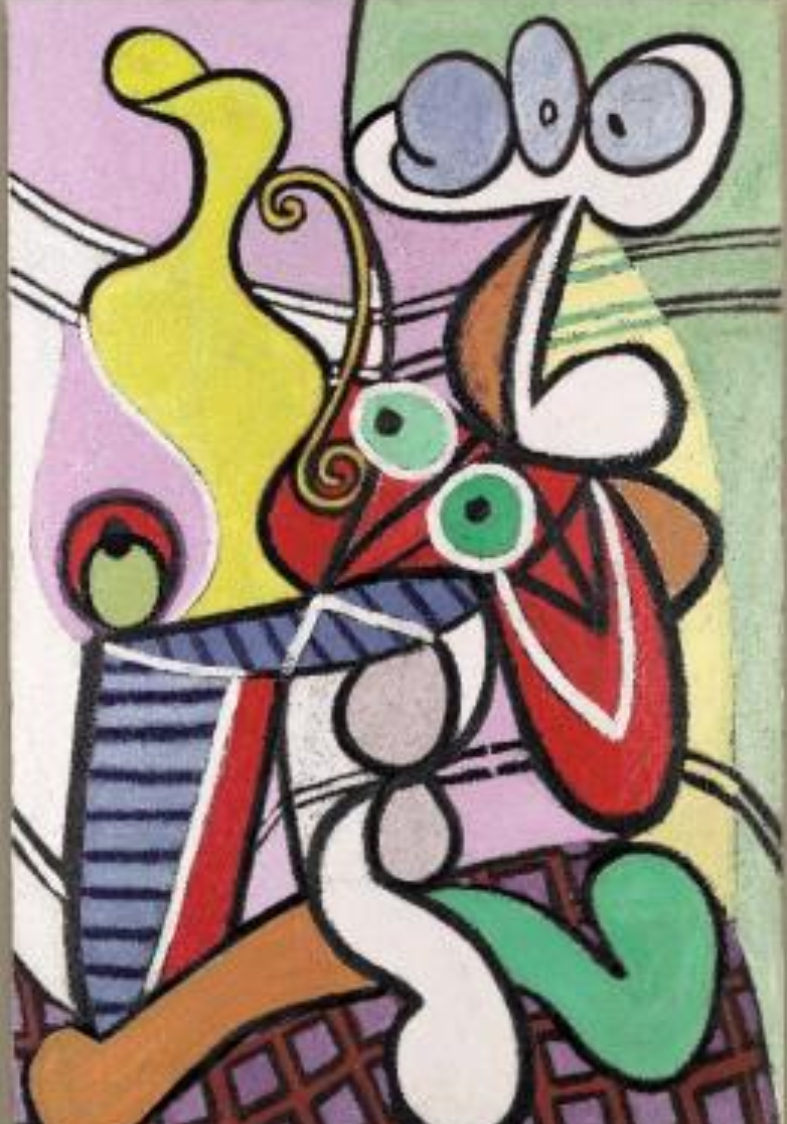

《台座上的大静物》 1931 年

展览由M+艺术总监及总策展人郑道炼与巴黎国立毕加索艺术馆研究员法兰索瓦・达罗共同策划,并由M+藏品策展人陈欣怡协力。展览提出一套诠释框架,以审视这位二十世纪欧洲大师的杰作,并细察毕加索与现时和近期活跃的亚洲及海外亚洲艺术家之间的联系。

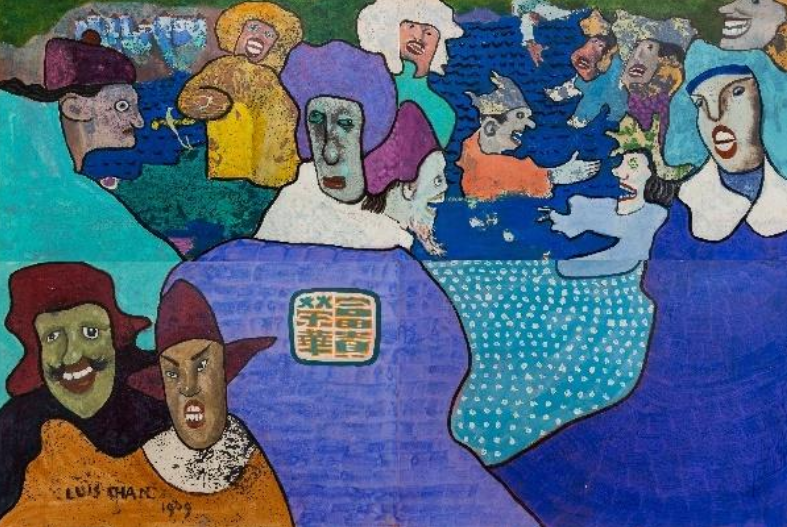

《榮華富貴》 1969 年

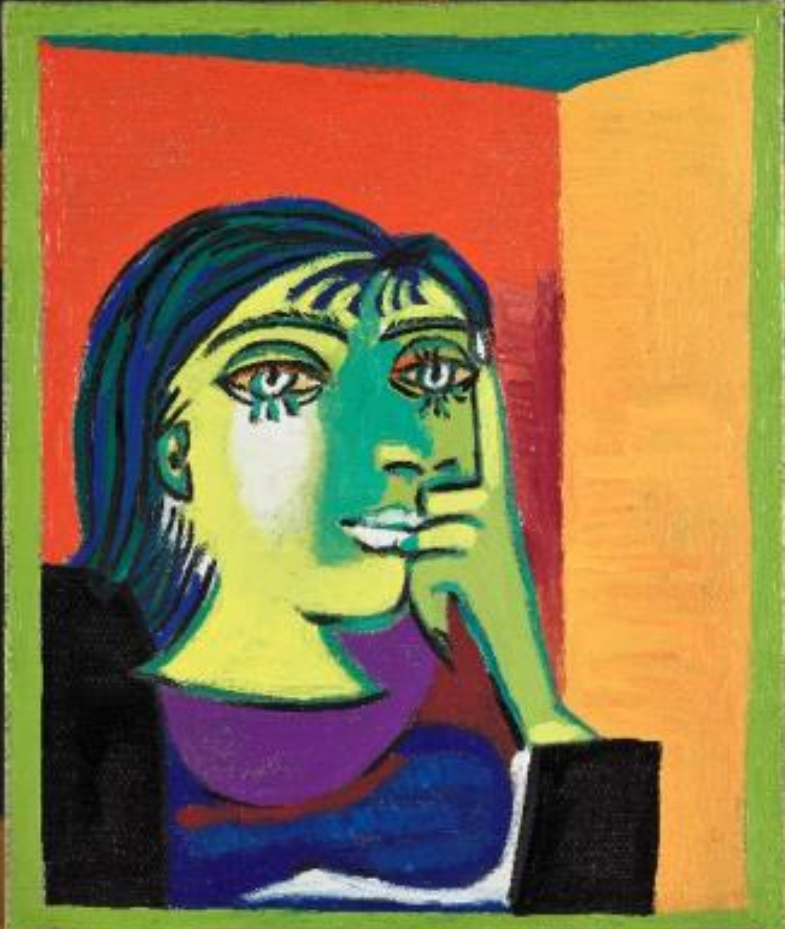

展览中展出的毕加索主要作品,是来自巴黎国立毕加索艺术馆馆藏、享负盛名的代表作,包括《男子肖像》(1902–1903)、《杂技演员》(1930)、《海边的人像》(1931)、《台座上的静物》(1931)、《多拉.玛尔肖像》(1937)、《朝鲜大屠杀》(1951),以及雕塑系列《游泳者》(1956)。同场与毕加索作品对话的M+藏品,例如野口勇(美国籍,1904–1988)、陈福善(香港,1905–1995)、顾德新(中国籍,生于1962年)、纳里尼.马拉尼(印度籍,生于1946年)、田名网敬一(日本籍,1936–2024)和梁慧圭(韩国籍,生于1971年)的作品,以及藤原西蒙(英国籍,生于1982年)和单慧乾(加拿大籍,生于1991年)的委约新作。

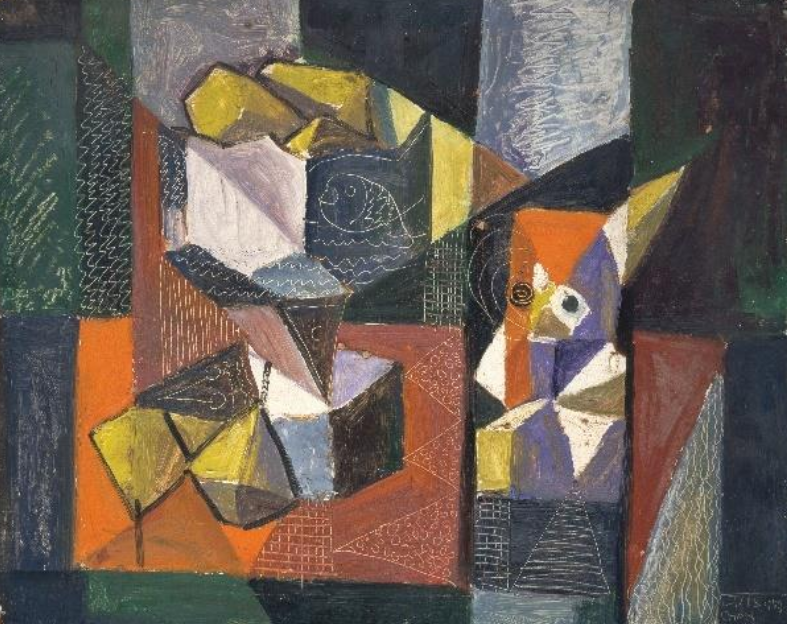

《立体海鱼图》 1959 年

此特别展览将探索艺术家的四个原型,归纳出毕加索为何被视为二十世纪最具代表性的艺术家,并探讨毕加索的艺术生涯与生平为何至今仍影响着当代艺术家以至普罗大众。展览根据艺术家的四个原型划分为四大部分,并形成极具影响力的范例,让当代亚洲艺术家以形形色色的个人实践加以回应。

《多拉.玛尔肖像》 1937 年

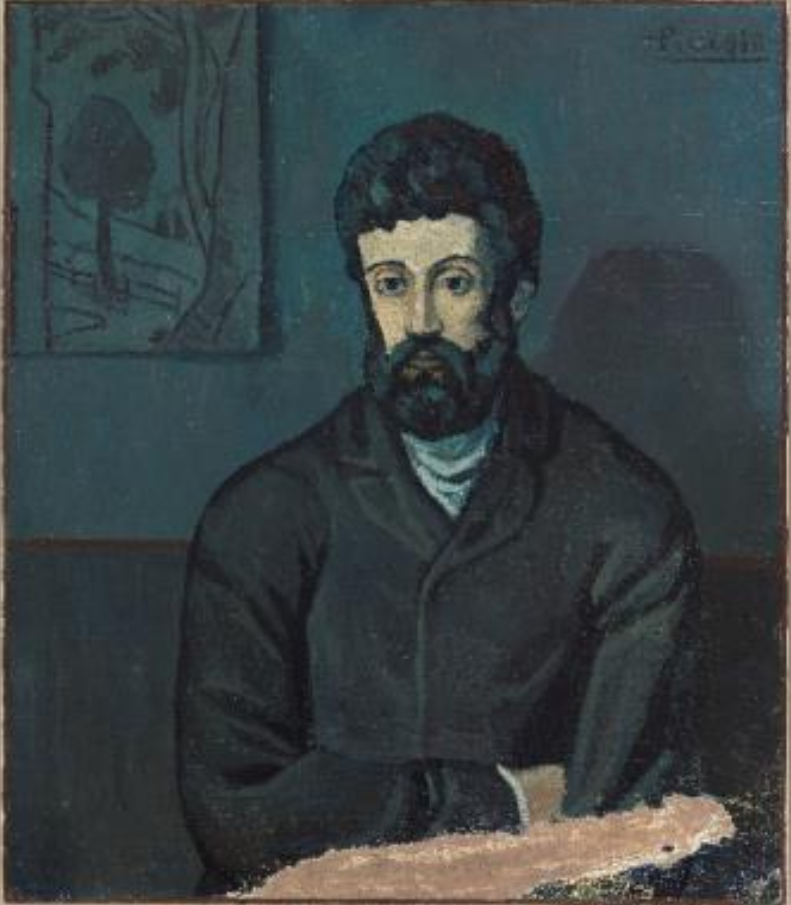

《男子肖像》 1902 至 1903 年

M+博物馆馆长华安雅表示:“能与巴黎国立毕加索艺术馆合作,共同主办这个极具开创性的展览,深入探讨巴勃罗.毕加索的非凡艺术作品,我们为此感到兴奋。展览充分展现跨文化合作如何创造出全新的叙事与视角,丰富了世界艺术史的讨论,并彰显M+在开拓现当代视觉文化的多元化对话方面担当独特角色。我们与巴黎国立毕加索艺术馆有着相同的目标和冀望,就是在学术研究的基础上共同建构一场跨越时间、地域与文化的深度对话。”

巴黎国立毕加索艺术馆馆长塞西尔.德布雷表示:“毕加索是现代艺术史上最遐迩闻名的艺术家之一。此展览审视他的深远影响,摆脱以西方为中心的观点,转而采用当代亚洲视角来探讨其艺术,是前所未有之举。展览始于我们与M+之间创新而包容的合作关系,这种关系是以知识、技术和专长的真挚交流为基础。这个极富开创性的展览提出了全新的方法论和大胆的论述,有助我们继续拓展毕加索的观众群,并持续思考他在艺术上的影响力以及人们对此的回应。”

M+艺术总监及总策展人兼展览联合策展人郑道炼指出:“展览探讨巴勃罗.毕加索历久不衰的艺术影响力,在他殁后五十多年,其作品仍为世界各地的观众所喜爱。我们在展览中呈现了具批判思维的丰硕对话,对于我们两间机构乃至世界艺术史领域均意义重大,因为展览探究的问题不仅是亚洲或西方关注的议题,更攸关全世界。这场跨文化的艺术对话突显了毕加索的深远影响不限于其居住地和塑造其作品的文化政治,更以错综复杂的方式理解其影响力和现实关联,同时作出具建设性的批判。”

法国五月艺术节执行总监马沙维表示:“法国五月艺术节很荣幸与备受推崇的M+和著名的巴黎国立毕加索艺术馆合作,共同展示珍贵的毕加索原作,以及M+馆藏之亚洲与海外亚洲艺术家的重要作品。这次合作体现了法国五月艺术节对深化文化交流的坚定承诺,务求打开港法两地之间深厚而充满活力的对话,赞颂各项历久不衰的法国艺文瑰宝。”

扫一扫 关注微信

扫一扫 关注微博